行業(yè)新聞

《揚家匠》| 三個“瘋子”和一座瑪絲菲爾

信息來源: 揚州融媒體 信息提供日期:2018-12-28 瀏覽:3543

12月22日起,揚州新聞廣播連續(xù)6天推出慶祝改革開放40周年系列融媒體報道《揚家匠》,從《一路向南》看“孫大膽”的故事到《班門先鋒》尋找“小金人”的秘密,今天進入第三篇《向陽而生》,我們想給您講三個“瘋子”和一座瑪絲菲爾的故事。

能讓小編每天偷偷看不停的人是誰?

她們穿得美、品味爆

每天多看她們一眼,

感覺離時髦近一點。

混跡時尚圈的你們肯定一眼能看出來,這是時裝品牌瑪絲菲爾的最新冬季大片,你們以為這是廣告?不!文(窮)化(小)人(編)今天就跟你們講講深圳瑪絲菲爾總部大樓,這是凝固的藝術(shù),也是三個“瘋子”的故事!

“死磕”創(chuàng)新的“瘋子”

這是三個“瘋子”把一群人變成“瘋子”的故事。

這三個“瘋子”分別是:江蘇華建總工程師吳碧橋、新西蘭國寶級建筑設(shè)計師Van Brandenburg和瑪絲菲爾神秘的老板娘朱崇惲。

十年前,江蘇華建成功競標深圳瑪絲菲爾總部項目,當三個“瘋子”一拍即合決定把這座大樓做成一個藝術(shù)品,向西班牙設(shè)計大師高迪致敬時,吳碧橋就預(yù)感到,這個項目華建人要“死磕”!

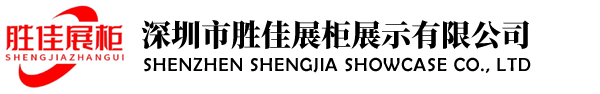

效果圖要這樣👇

看到頂部56個大葉片了嗎?沒有一片是相同的!這是這個總建筑面積11萬平方米的仿生藝術(shù)建筑最為精妙之處。看,在自然光的折射下,這些葉片像不像羽毛、流水、詩、呼吸一樣律動?

看起來很美,做起來“瘋狂”,而“死磕”的是人。

到底有多厲害?就以木工為例,你以為木工只負責做手藝?天真!不會畫圖紙的木工怎么能做瑪絲菲爾?這也是為什么這個木工團隊會從十年前的800人變成現(xiàn)在的20人精英團隊!

項目木工班長張長雨已經(jīng)成了深圳同行里的******人物,他不僅自己堅持了下來,還帶出一批能看懂設(shè)計圖紙的木工。因為項目大部分構(gòu)件造型都是按拋物線、螺旋線等幾何規(guī)律設(shè)計的,施工難度可見一斑。所以坊間流傳:工人們在瑪絲菲爾哪怕干過一天半天,再出去找活干都有了不一般的資本。

除了木工設(shè)計高難度外,設(shè)計稿中的20多種幕墻系統(tǒng)也極為考驗水平。因為每面幕墻都不一樣,如何適應(yīng)主體結(jié)構(gòu)施工誤差和幕墻曲面造型的要求成了施工難點。而最折磨項目團隊的是,設(shè)計師Van Brandenburg至今還在不斷改進他的設(shè)計圖紙!

設(shè)計師 Van Brandenburg👇

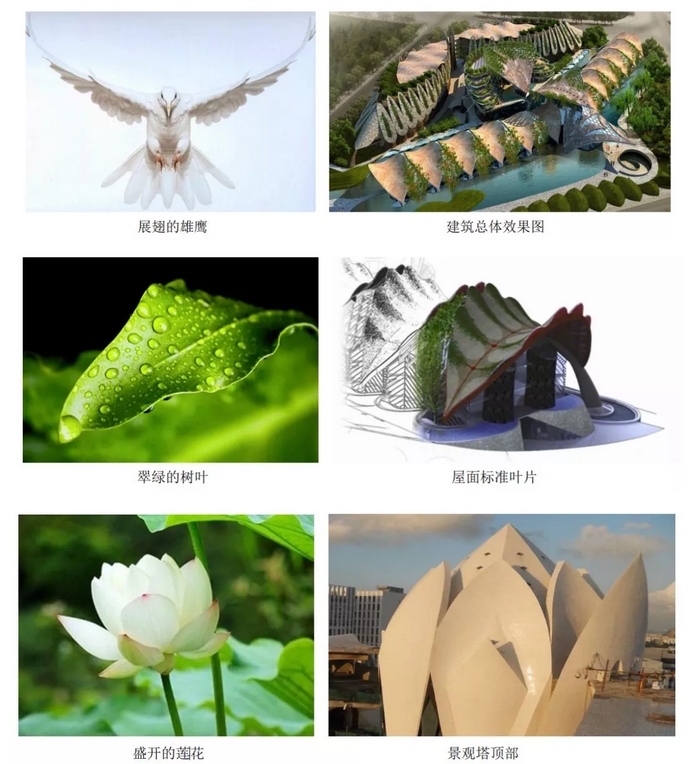

瑪絲菲爾的內(nèi)部裝潢也很考究

不經(jīng)意路過

10萬一組的吊燈👇

2014年,瑪絲菲爾項目在第14屆威尼斯建筑雙年展上引發(fā)了國際建筑界的關(guān)注,美國《國家地理》雜志向江蘇華建發(fā)出了采訪和拍攝邀請。而在國內(nèi)建筑界,這個項目也引起了中國工程院院士專家們的關(guān)注。服裝界則把瑪絲菲爾定位成未來國內(nèi)時裝秀的主會場。

2018年,這個被藏了十年的項目終于向世人揭開神秘的面紗,國內(nèi)同行把它作為科技創(chuàng)新與綠色施工示范項目,前后組織了多次學(xué)習(xí)。

瑪絲菲爾項目建了十年,已經(jīng)有了40項專利了!朱崇惲女士又追加了第二個十億元的投資。

現(xiàn)在,瑪絲菲爾大樓正在崛起成為深圳的地標性建筑,而對于江蘇華建第三代總工程師吳碧橋來說,依然有很多施工難題等他去攻克。選擇“死磕”創(chuàng)新,就是不斷挑戰(zhàn)各種不可能。

看似靠譜的工程多是模仿,看起來‘不靠譜’的工程才更有挑戰(zhàn),才能真正打上華建人的烙印。

裝在安全帽上的黨徽

華建人用一座瑪絲菲爾致敬一代匠人的初心與擔當,“大國工匠”四個字,分量有多沉,責任就有多重,這是一家國企的擔當,也是一群人的厚積薄發(fā)。

在上一期 《揚家匠》| “小金人”的秘密 中,我們講過獲得魯班獎的深圳世貿(mào)中心項目曾遇到施工難題。當時,老黨員陶有山打赤膊、背冰塊,第一個跳下六十多度的地下趕工期。

雙層的混凝土墻里面一點都不通氣,但是時間到了,里面的模板必須要拆掉,沒有辦法!六十多度沒有人敢下去,后來我們就想了辦法,買冰塊回來把它打碎了,方便袋裝好了以后,把前后都綁上。

別人都是半個小時一班崗,陶有山下了基坑就不出來,他說環(huán)境不允許一丁點拖延,連著戰(zhàn)斗了三天三夜,直到喉嚨沙啞、渾身虛脫。理由只有一個:“因為我是黨員,我必須要帶頭下!”

黨旗插在工地上,黨徽裝在安全帽上,是華建人的“軟實力”。江蘇華建深圳分公司黨委副書記韓修浩介紹:整個深圳分公司共有黨員近三百人,所有江蘇常駐深圳的企業(yè)黨員數(shù)量加起來也不到四百。

當紅色的黨旗飄揚在工地上,質(zhì)量有保障、誠信有保障、后續(xù)服務(wù)有保障的華建人為自己打磨了一塊金字招牌。而這塊招牌不僅在深圳閃光,華建人所到之處都認定,干一個工程就要樹一座豐碑。

從深圳到海南,華建的黨旗插遍全國各地,華建人的擔當也成了一座豐碑、一面旗幟。

1998年,一場地產(chǎn)泡沫席卷剛剛成立十年的海南經(jīng)濟特區(qū),這個美麗的島嶼瞬間處處都是爛尾樓,江蘇華建董事長王宏在最低谷的時候臨危受命,挽救海南市場。

當年江蘇華建在海南,我們停建的項目就有300萬平方。業(yè)主基本上都跑了,就剩了項目在那。

即使如此,在海南,江蘇華建堅持一不拖欠人工工資,二幫資金鏈斷裂的合作方妥善管理現(xiàn)場,在最困難的日子里沒有打過一起官司,和許多甲方建立起了基于患難之交的信任。

2018年12月8號,是揚州建筑大軍參與海南經(jīng)濟特區(qū)建設(shè)30周年慶祝日。30年里,華建人于南海之濱同樣斬獲一批“魯班獎”。

“一帶一路”上的前行

從上世紀八十年代開始,江蘇華建就不斷前往科威特、新加坡等國發(fā)展海外工程,即便國際形勢詭譎多變,華建人也沒有打一槍換一個地方,而是穩(wěn)扎穩(wěn)打開拓海外市場。

自2013年中國發(fā)起“一帶一路”合作倡議以來,江蘇華建又以新加坡市場為跳板,推動揚建、中機環(huán)建、華宇等企業(yè)聯(lián)合成功挺進老撾和巴基斯坦市場,搶抓海外市場發(fā)展商機。在巴基斯坦,江蘇華建做得更多的是項目管理經(jīng)驗的輸出和施工規(guī)范的引導(dǎo)。不為盈利,只為共同發(fā)展,打造更好的市場環(huán)境。用一個中國企業(yè)的格局在國際市場上樹口碑,造精品。

2018年12月18日,慶祝改革開放40周年大會在北京舉行,我們持續(xù)半年的行程也畫上了句號。江蘇華建董事長王宏與我們一起聽見了中國講給全世界的改革故事,一同見證了江蘇華建一路向南的歷程。

在整個建筑業(yè)發(fā)展的過程當,華建人經(jīng)歷了很多,但就是這些磨練讓我們明白建筑行業(yè)最大的解放思想就是與時俱進。

風風雨雨40年,代表著“揚家匠”的華建人似乎變得更純粹,也更堅韌。感謝那個帶著舊報紙來找我們的孫秀峰,我們更應(yīng)該感謝一代又一代的華建人,他們用生機和創(chuàng)造力譜寫了一個跨世紀的******,“深圳速度”的延續(xù)需要每個人的努力;改革新豐碑的打造,也需要重新出發(fā),就在此刻,就在腳下。

(985記者一路向南的印記)