行業(yè)新聞

由標(biāo)志性建筑聯(lián)想到的城市話題

信息來源: 《建筑》雜志 信息提供日期:2018-11-20 瀏覽:2475

由標(biāo)志性建筑聯(lián)想到的城市話題

金磊

中國建筑學(xué)會建筑評論學(xué)術(shù)委員會

作者簡介: 金磊, 北京市人民政府專家顧問、中國建筑學(xué)會建筑評論學(xué)術(shù)委員會副理事長

1北京中軸線

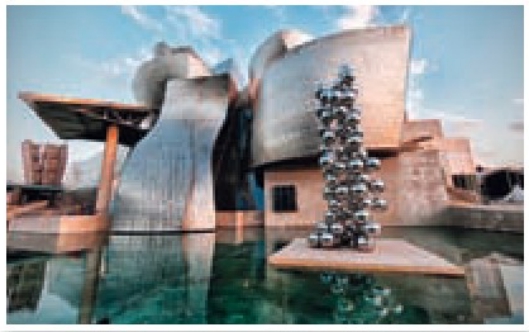

2西班牙畢爾巴鄂·古根海姆博物館

城市是人類物質(zhì)文明和精神文明創(chuàng)造性成就的集中呈現(xiàn), 以至于人們在歡呼“城市的勝利”、贊頌“城市的奇跡”。2010年上海世博會就精彩演繹和表達(dá)了“城市, 讓生活更美好”這一共同愿望。2015年中央城市工作會議以來, 提高城市建筑設(shè)計品質(zhì)與文化內(nèi)涵已成為全國城市建設(shè)的重要任務(wù)。在城市這個“圣地”中, 建筑是其記憶, 它給人們一個延續(xù)的完整故事;建筑是有生命的, 它不是機(jī)器, 不是工具, 更不是城市棋盤上可任意擺布的棋子;建筑的靈性, 就在于它是城市形象的代言, 而其中美妙的標(biāo)志建筑更為城市提供精氣神。所以, 圍繞標(biāo)志建筑的建造與設(shè)計、保護(hù)與管理是個城市命題。

一、復(fù)制與仿效并非標(biāo)志性建筑的審美

過去幾十年, 當(dāng)代中國城市有過大發(fā)展后的不成功或稱欠審美的空間形態(tài), “千篇一律”成了復(fù)制城市與仿效建筑的代名詞。在不少地方, 依照預(yù)設(shè)的營造觀, 構(gòu)筑樣板化的城市或建筑空間, 城市空間自然生長的邏輯規(guī)律被干預(yù), 給城市帶來了歷史與文化的喪失。在人們已意識到“樣板城市”末路的今天, 大中城市開始焦慮:一是如何警惕摩天大樓對城市高度的焦慮, 在國內(nèi)外不少城市對建筑高度狂熱追求, 超高層建筑一定是該城的地標(biāo), 直刺云天的人工造物成為新時代“丑陋式”建筑的典型;二是如何矚目巨型廣場對城市廣度的焦慮, 盡管不少城市依然難擺脫“攤大餅”的巨型城市模式, 城市廣場是必然要限制的欲望“跑馬場”。

“以天地為棟宇, 以舍屋為衣服”體現(xiàn)了中國傳統(tǒng)城市建筑觀。《宅經(jīng)》一書中崇尚自然的人造建筑觀:“以形勢為身體、以泉水為血脈、以土壤為皮血、以草木為毛皮、以舍屋為衣服、以門戶為冠帶……乃為上吉”, 揭示了人們對建筑本質(zhì)的認(rèn)識。西方人比較重視建筑物本身的功能與形象, 用建筑克服自然環(huán)境中的不利條件, 而中國人則將建筑視為自然環(huán)境的一個構(gòu)成要素, 這無疑應(yīng)成為當(dāng)下城市文脈汲取的寶貴傳統(tǒng)。

城市的美好在其特色, 而城市特色包括標(biāo)志性建筑與城市“底色”:人們認(rèn)識老北京, 除了天安門、故宮、北海白塔等外, 還有胡同和四合院大量“底色”的居住空間文化;認(rèn)知老上海, 除了國際飯店、跑馬廳、百樂門等, 更離不開它的里弄和石庫門的“底色”, 標(biāo)志性建筑與“底色”恰如上海里弄房屋是歐洲聯(lián)排住區(qū)與江南天井院的巧妙結(jié)合及血緣關(guān)系。同樣, 法國的芒薩屋頂、德國帶斜線的方格墻面、意大利的半圓拱券窗和外廊, 乃至澳大利亞常用的鐵皮屋頂和遮陽板等, 既是標(biāo)志建筑元素, 又是城市特色的寫照, 還是城市“可讀性”的標(biāo)志。

德國柏林是歐洲唯一將20世紀(jì)滄桑全都收錄的城市, 無論政治、經(jīng)濟(jì)與社會人文都扮演了重要角色, 如此大規(guī)模的城市重建, 在近代以來的歐洲城市中尚未發(fā)生過。這不單單涉及建筑的建成時間, 甚至已不是能夠量化的建筑遺產(chǎn)等級, 而是建筑作為一個場所和見證者在其存在期間經(jīng)歷的故事。擁有故事的建筑就如同擁有故事的人一樣, 盡管魅力與氣質(zhì)總在收斂, 但卻難以擋住其文化內(nèi)涵的緩緩溢出, 或許這正是建筑文脈的氣場, 正是標(biāo)志性建筑何以要自然生成其根。在如今的柏林還有許多地方留有柏林墻的殘垣, 也保有硝煙之痕的勃蘭登堡門和議會大廈, 這些并非柏林最有歷史價值的標(biāo)志建筑物, 但它們那數(shù)不清的扣人心弦的故事包容著這座城市魂靈。中國上海也是一樣, 如和平飯店與靜安別墅似乎成為不少人朝圣之地, 因為這里升華起城市象征的建筑與街區(qū), 它們可將市民命運與城市相互映襯, 成為城市文脈的一部分, 所以它們想不成標(biāo)志建筑都難。

正在申遺的7.8公里長的北京中軸線, 無疑是北京歷史與現(xiàn)代的標(biāo)志性建筑群, 早在1951年梁思成就在《新觀察》上撰文贊美它:“凸字形的北京, 北半是內(nèi)城, 南半是外城, 故宮為內(nèi)城核心, 也是全城布局重心……一根長達(dá)八公里, 全世界最長, 也最偉大的南北中軸線穿過全城……這樣氣魄的建筑總布局世界上就沒有第二個……在有了飛機(jī)的時代, 由空中俯瞰, 可看到北京杰出成就的優(yōu)異, 這是一份偉大的遺產(chǎn)。”北京中軸線的標(biāo)志性杰作, 體現(xiàn)了中心軸與城市脊梁, 既是建筑藝術(shù)軸線也是城市軸線, 眾多大型建筑一字壓在軸線上, 這些和諧共生的圖底肌理構(gòu)成了城市設(shè)計的典范。同樣, 新中國北京歷史上, 20世紀(jì)五十年代建成“國慶十大工程”:人民大會堂、中國革命和中國歷史博物館、中國軍事博物館、北京火車站、北京工人體育場、全國農(nóng)業(yè)展覽館、釣魚臺迎賓館、民族文化宮、民族飯店、華僑大廈 (1959年10月完工, 1988年炸毀后新建) 。80年代、90年代及2008年奧運會還評出三屆“北京十大建筑”。它們不僅是城市榮譽記憶, 更成為北京的標(biāo)志性文化事件;它們既是好建筑的“標(biāo)尺”, 也經(jīng)受著時代的檢驗與再評介, 成為美好城市的“代名詞”。

二、如何從標(biāo)志性建筑中重塑對城市審美的敬畏

歷史地看, 中外城市標(biāo)志性建筑頗為壯觀:1929年落成的南京中山陵, 是中國20世紀(jì)建筑遺產(chǎn), 乃現(xiàn)代建筑材料和結(jié)構(gòu)探索民族形式建筑的代表作:廣州白天鵝賓館是沙面小島的靚麗風(fēng)景, 也因此成為1985年“世界第一流旅館組織”的成員;始建于1954年的上海展覽中心 (原中蘇友好大廈) 是新中國上海建造的第一幢大型公建, 以其中蘇建筑文化特色, 成為上海市民心中的驕傲標(biāo)志;1916年建成赫爾辛基火車站不僅是20世紀(jì)初世界車站建筑的珍品, 也是赫爾辛基城市揚名于世的標(biāo)志;1973年建成的悉尼歌劇院, 經(jīng)歷了17年坎坷建設(shè)歷程, 但它對澳大利亞乃至世界的標(biāo)志性作用無與倫比, 它演繹的形式非但未變, 更用美觀取勝并成獲有永久價值的范例;1953年建成的聯(lián)合國總部建筑群, 是由15名國際著名建筑師合作設(shè)計的成果, 這座20世紀(jì)早期板式高層建筑, 以其特有感染力成為紐約乃至世界人民的地標(biāo)。1889年巴黎埃菲爾鐵塔在紀(jì)念法國大革命100周年和在巴黎舉辦世界博覽會的歡呼聲中建成。

在此之前, 人類所建最高建筑是中世紀(jì)時期高161米的德國烏姆教堂塔, 而埃菲爾鐵塔將這一高度推進(jìn)到300多米。但面對巴黎的新象征, 數(shù)以萬計的學(xué)者與市民吶喊“怪狀的埃菲爾鐵塔是對法國歷史的威脅”。今天, “埃菲爾鐵塔”為什么能成為奇異建筑最終進(jìn)入歷史的案例?理由有許多, 一方面認(rèn)同它在歷史上的紀(jì)念碑作用, 更有其特殊的城市文化意義。標(biāo)志性建筑本身應(yīng)該是優(yōu)秀建筑, 其合理功能與先進(jìn)的營造技術(shù), 豐富了其文化意涵。“埃菲爾鐵塔”的勝利, 不是形式上的, 而是建筑思想上的勝利, 是建筑告別“磚石時代”走向“鋼結(jié)構(gòu)”的人類進(jìn)步之里程碑, 它彰顯了20世紀(jì)現(xiàn)代主義建筑設(shè)計的重要思想。標(biāo)志性建筑在城市歷史中是否有意義, 取決于它代表著怎樣的城市價值觀。

美國對建筑的保護(hù)與傳承有特別的“地標(biāo)特色”, 基本上涉及多個門類, 包括歷史地標(biāo)與風(fēng)景地標(biāo)等。紐約走在美國諸城市的前列, 如1965年便出臺《城市地標(biāo)法》, 旨在對代表或反映城市文化、社會、經(jīng)濟(jì)、政治和建筑的歷史改建區(qū)、景觀外貌和區(qū)域等, 實現(xiàn)保護(hù)、完善和永久保存;這種保護(hù)體現(xiàn)在改建區(qū)、景觀外貌和區(qū)域城市等的歷史遺產(chǎn)、美學(xué)遺產(chǎn)及其文化遺產(chǎn)上。如1981年紐約市地標(biāo)保護(hù)委員會宣布紐約帝國大廈 (1931年) 為地標(biāo)建筑, 是因為它是一幢在世界建筑史上創(chuàng)造新高度的現(xiàn)代摩天樓 (直至1971年世貿(mào)中心建成才首次超越它) , 其標(biāo)志性不僅代表了30年代最新建造技術(shù), 還因其建筑立面奪目, 為紐約天際線創(chuàng)造藝術(shù)境界。1986年又被美國內(nèi)政部屬下的美國國家公園管理局定為歷史地標(biāo), 2007年在美國建筑師學(xué)會評選的“美國人最喜歡的建筑”中排名第一。可見, 標(biāo)志性建筑是城市生活, 也是城市記憶, 恰如人類文化學(xué)家艾戈·克皮托夫所言“地標(biāo)是潛在的‘說書人’, 它承載著傳說與故事, 在闡明地域的時代演進(jìn)中, 見證了地標(biāo)建筑的技術(shù)與藝術(shù)發(fā)展。”

兩院院士吳良鏞早前說過“建設(shè)大發(fā)展的道路早已不是就事論事了, 不可就建筑而論建筑, 建筑的改革必須從建筑與國家發(fā)展的高度給予審視, 致力于多方面的開拓, 促進(jìn)學(xué)術(shù)思想上的進(jìn)步”。張錦秋院士也就標(biāo)志性建筑有過精辟論斷, 她總結(jié)了標(biāo)志性建筑三個條件即優(yōu)良的選址、優(yōu)良的環(huán)境、優(yōu)良的設(shè)計, 體現(xiàn)了尊重環(huán)境的宏觀營造觀。朱光亞教授在分析中國建筑文化需要“基石”作用時說, 重在倡導(dǎo)建筑學(xué)子要有對民族文化的自信與自覺。中國現(xiàn)有的200余所建筑院校, 不少學(xué)校的建筑歷史和理論課程空洞貧乏, 甚至有被忽略的趨勢, 這樣下去城市建設(shè)與發(fā)展何談跨文化, 不了解自身, 更難懂得世界, 其自以為是的建筑標(biāo)志性作品難以誕生。對此, 吳良鏞院士還說“中國人居環(huán)境的發(fā)展離不開吾土吾民時代的創(chuàng)造, 離不開中國哲學(xué)思想基礎(chǔ)……世界上不可能會有某種一成不變的理論……不可不再思索套用在我們建筑創(chuàng)作中, 應(yīng)該學(xué)會分辨, 學(xué)會批判, 但分辨和批判的前提是為了了解和掌握。”所有這些都說明, 在肯定標(biāo)志性建筑的貢獻(xiàn)外, 也要矚目標(biāo)志性建筑弄不好“反建筑”、非理性的趨向。

曾任同濟(jì)大學(xué)副校長的中國工程院院士沈祖炎, 通過結(jié)構(gòu)設(shè)計創(chuàng)新研判了標(biāo)志性建筑的設(shè)計要點, 它是從結(jié)構(gòu)設(shè)計視角對建筑創(chuàng)作的獨到審視。按照沈祖炎院士的觀點, 要形成有歷史感的城市標(biāo)志性建筑要在如下方面做足文章:一要提高本土設(shè)計師的綜合素質(zhì), 體現(xiàn)職業(yè)道德與強(qiáng)烈的社會責(zé)任感, 作品不為自己出名, 要成為城市的標(biāo)志;二要自覺將設(shè)計作品同相關(guān)專業(yè)配合好, 如建筑師要與結(jié)構(gòu)師共同創(chuàng)作;三要努力用自己的設(shè)計作品感染公眾, 為提升全社會建筑文化素養(yǎng)盡力;四要完善重大工程方案評價機(jī)制, 建筑師應(yīng)主動接受他專業(yè)的評價, 旨在避免專業(yè)化缺陷, 給未來城市與社會造成問題;五要為建筑師營造良好的創(chuàng)新設(shè)計環(huán)境, 不僅要按社會必要勞動時間去設(shè)計項目, 還要充分為城市管理者講清楚, 注冊建筑師、注冊工程師中“注冊”的含義, 因為其中包含著為國家承當(dāng)歷史、文化、科技之社會責(zé)任的義務(wù)與權(quán)利。

城市地標(biāo)建筑不僅是城市文化內(nèi)涵的符號, 也因其感染力, 在真實地定格城市文化創(chuàng)造時, 在成為城市鮮活的文化載體時, 促進(jìn)城市文化旅游, 成為城市文化振興不可缺失的“硬件”。當(dāng)代城市振興理念中, 我們尤其推崇創(chuàng)意型城市振興方式, 在這方面絕好的例子是1997年對外開放的西班牙畢爾巴鄂·古根海姆博物館, 它被業(yè)界稱許的是傳遞著充滿創(chuàng)造力的外觀, 且有世界上最壯觀的解構(gòu)主義風(fēng)格。《紐約客》的藝術(shù)評論家們將它描述為一個斗篷起伏狀的神奇夢想之帆。僅1997年10月至2014年12月就有超過700萬游客參觀畢爾巴鄂·古根海姆博物館, 且每年增加游客量接近10%, 它之所以獲得重磅爆炸式成功, 靠的正是標(biāo)志性建筑之文化力, 成為全球振興城市的絕佳例證。同時, 它也為遺產(chǎn)的“活態(tài)”利用給出啟示。當(dāng)代社會遺留的廢墟和荒廢的遺跡卻給了建筑師與藝術(shù)家發(fā)揮的空間, 比起原封保留廢墟, 倒不如用現(xiàn)代前衛(wèi)的方式去詮釋時光與文化的底蘊, 以實現(xiàn)“廢墟美學(xué)主義”的活態(tài)利用。

每個時代都需要有自己的標(biāo)志性建筑, 它們不僅反映建造者的文化訴求, 更遵循時代的考量, 更會經(jīng)得住歷史的檢驗。無論從城市更新的需求還是城市創(chuàng)意設(shè)計的發(fā)展看, 不同時代的標(biāo)志建筑僅僅是城市的特色部分, 而林林總總的城市“底色”與肌理是“母體”。我們必須為了城市美好與繁榮, 在厚植大量的城市“底色”建筑根脈基礎(chǔ)上, 發(fā)展經(jīng)過優(yōu)化的且特色鮮明的標(biāo)志性建筑。所有這些努力不僅是城市文化的緣起, 更是建筑表達(dá)城市創(chuàng)意的發(fā)展之本。

來源:《建筑》雜志